機甲界ガリアンの話

先日、飲みで酔っ払ってこりずにガリアンを熱弁。タブレットで画像を披露。否定的な意見ばかりでした。…撃沈。

めげずにガリアンの魅力について語ります。

パンツァーワールド

機甲界ガリアン。監督 高橋良輔。

太陽の牙ダグラム、装甲機兵ボトムズに続く三作目。

1984年放送。打ち切りかと思ってたんですが、当初から半年のクールだったのかな?

放送時間帯と短い放映期間で同世代も記憶にないという人が多い。てゆうか僕のまわりには知ってる人、一人もいませんでした。

亡国の王家の血を引く主人公ジョジョが伝説の鉄巨人(ガリアン)を手に入れマーダル軍に立ち向かうストーリー。

中世ファンタジーのような世界観。

ダンバインやガリアンは、ドラクエより先にトールキンなどのハイファンタジーな世界をビジュアル化しています。

(指輪物語は、これより先にアニメ化されています。)

のちのOVA版では、さらに設定をファンタジーよりに舵を切ってSF色は、抑えられています。

ダンバインの中世ヨーロッパの世界観に対してガリアンでは砂漠や岩山、前作ボトムズのクエント編のような雰囲気です。

今でこそ当たり前にゲームや映像作品で描かれる剣と魔法の世界観をいち早く映像化した功績は、評価されるべきです。

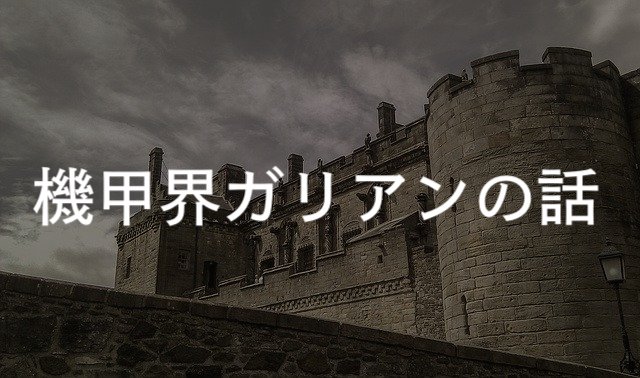

機甲兵と呼ばれるロボット。西洋の甲冑や騎兵を思わせる外観です。

興味深いのは、機甲兵が、太古のオーバーテクノロジーで作られたもので地下より発掘されたものが整備して使われていることです。

この設定は当時のアニメに多く見られ、エルガイムや風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタにも用いられています。

駆動方式やエネルギー源も謎のロボットたちは、魔法のメタファーです。

これらの作品は高度な文明が一度滅んだあとの世界が舞台になっています。

米ソ冷戦状態で核の脅威が現実的だった時代背景があります。それをアニメの中でシミュレーションしています。

(もちろん核兵器は現代でも脅威です。)

人間たちは、一度眠りについたロボットたちを再び呼び覚まし破壊や殺戮に使用します。

可哀想なロボットたちを戦う機械でなくしてあげたい。そんなことを考えてしまいます。

ガリアン

機甲兵が復活した時の抑止力として作られたロボット。

変形機構を持つため他の機甲兵に比べて直線的なラインで構成され甲冑のイメージは、抑えられています。

この頃の大河原先生のお仕事で、オモロイドとゆうプラモデルのシリーズがあったのですが覚えてますか?

簡単な変形で人型から動物や飛行機になる二頭身のロボット。プラモデルだけの独立したシリーズです。

ガリアンもビッグファルコンと呼ばれる形態に変形できます。簡単な機構で外観がガラリと変わります。

鳥足で膝が曲がり、腕が縮んで翼に。

機首が背中から跳ね上がり猛禽類のようなフォルムになります。

大河原先生は当時の変形ブームに合わせて沢山のアイデアを試作されたと思います。

そのアイデアの一つがガリアンに昇華されたんじゃないかなあ?

オモチャのプレイバリューと堅牢さを両立させた大河原先生らしいデザイン。

タカラからプラモデルも発売されました。高荷義之先生のボックスアートがいい。

当時DUAL MAGAZINEてゆう模型雑誌があって、ダグラムやボトムズのプラモデルの作例が紹介されていました。

ガリアンの表紙のやつも見たことあるけど知らぬ間にフェードアウト。

チョロQダグラムは、傑作だと思うけどチョロQガリアンの変形は、なんだかなあって出来でした。

鉄の紋章

この頃テレビシリーズ終了後、後日譚やリメイクとしてよくOVAが制作されました。

高橋監督のものは、ボトムズシリーズが沢山でています。キリコとフィアナがコールドスリープするまでの空白の1年を描いたビッグバトルは、傑作です。

ガリアンもOVAが制作されました。それが鉄の紋章。設定を一新。新たな機甲界が描かれています。

機甲兵も新たに出渕裕先生がデザインされています。この頃の出渕先生は、脂がのってていい意味でケレン味のあるデザインだと思います。

鉄巨人(ガリアンにあらず)は、変形機構を廃し甲冑のイメージが強くなっています。出渕先生へのインタビューで機甲兵のデザインは、ナウシカの影響があったとおっしゃってます。

ジブリ作品では、人と機械の付き合い方が丁寧に描写されます。油まみれでエンジンを整備するシーンや、目づまりを起こす機関銃。

鉄の紋章の機甲兵は、ダメージをうけたときの描写もデザインの時点で細かく設定されています。

重弩兵の弩(石弓)は、アナログな機構。機甲兵は基本固定武装をもたず剣や槍などの格闘戦がメインの戦術になっています。

唯一、人馬兵だけ腹部にレーザー砲をもちます。アーストを制圧できたのも、一番生産数が多い人馬兵によるところが大きいようです。

邪神兵

これも半人半獣のロボット。下半身が蛇のようになっています。ハリーハウゼンの映画に出てくるモンスターのようです。

他の機甲兵のように隊列を組んで進軍するような戦術をとる設計ではなく、大鎌をリーチを生かして振り回し、攻城や大将同士の一騎討ちに向いているようです。

鉄の紋章では、機甲兵の由来は言及されず、テレビシリーズの前世紀の映像化といった趣きがあります。

ナウシカでは火の7日間。ラピュタではラピュタ人の栄華を極めた時代がOPで描かれています。鉄の紋章も惑星アーストの神話や伝説として保管しています。

破壊や殺戮の象徴として邪神兵はデザインされています。人間を幻惑し組織を内部から崩壊させる恐ろしい存在。

邪神兵の起動をトリガーに鉄巨人も目覚めます。鉄巨人の出現する場面が、いかにもファンタジーな見せ方で惑星アーストの神話体系を見ているようです。

ラストシーンのジョルディとチュルルは、創世記のアダムとイブそのもの。

邪神兵と鉄巨人は、二律背反ではなく、システムとしてペアになってるのは、機甲兵を開発した太古の文明人が仕掛けた自己崩壊のプログラムのような気がします。

戦争にしか使い道がないかもしれないロボットたちですが、人間が暴走したときはには、すべてが終わるように最初から仕組まれていたのかもしれません。

ガリアンガム

放映当時カバヤから食玩がでていました。

これが出来が良かった。BIG ONEガムの流れをくむシリーズでダグラムやボトムズも出ていましたね。

安価ながら完全変形できました。このシリーズえらいのが、箱に小さな丸い覗き穴があって、そこから、設計図に書かれたナンバーが読み取れて中身になにが入ってるかわかるようになっていました。

なのでガリアン一発ヅモですよ。

そして時は流れ、惑星アーストの地下深く眠っていたガリアンガムが復活しました。

バンダイの出してるスーパーミニプラってシリーズがあるんですが、そこでまさかのラインナップです。

もちろん買いました。ガムもおいしかったです。今もシリーズは、続いていて邪神兵やプロマキス、ウィンガルと出ています。

ザウエルやモノコットも出ればいいのになあ。

塩山紀生

キャラクターデザインの方。シャープな線でクールな男性キャラを描かれます。

高橋作品でキャラクターデザインを担当されています。ボトムズのキリコ、ガリアンのジョジョ、レイズナーのエイジ。

当たり前ですが、アニメーターの人って絵が上手いですね。ムック本とか眺めてると、線に迷いがなく、かつ正確なラインを一発で引いてるのがわかります。

老人や子供、女性もいい絵を描かれます。

安彦先生や湖川先生もそうですが立体として破綻してないデッサン力とオリジナリティがある人だと思います。

ボトムズは、OVAのシリーズも多く、キリコは、一番多く描かれたのでは、ないでしょうか?

歳を重ねるごとにキリコの顔も柔和になっていきました。

塩山先生は、2017年にお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。

80年代は、ロボットアニメ黄金期でテレビにかじりついて夢中になって観ていました。

いつのまにか歳をとってしまった。

まあいいさ。ガムを噛みながらプラモでも作ろう。

まとめ

ガリアンは、ダサぁない。

-

前の記事

BATMANの話 2020.02.02

-

次の記事

DIYで防音室作り1 2020.02.16